Große Kreisstadt Hockenheim

Nicht-offener, interdisziplinärer Realisierungswettbewerb nach RPW

Neubau einer Kita am Reiterplatz, Hockenheim

stuchlik 3d, Pfinztal

Wettbewerbsaufgabe:

Es ist ein Lösungsvorschlag zur Vermittlung einer Entwurfsidee für den Neubau der Kindertagesstätte anzufertigen. Wunsch der Auftraggeberin ist hierfür eine Zusammenarbeit mit einem Freianlagen-Planungsbüro, so dass auch erste Entwurfsideen für die Freianlagen und Außenspielflächen dargestellt werden. Die Beauftragung der freiräumlichen Planung erfolgt zeitgleich mit der Vergabe der Objektplanungsleistungen.

Gegenstand des Lösungsvorschlages ist demnach die Bauwerksplanung für den Neubau einer 10-gruppigen Kindertagesstätte sowie die städtebauliche und freiräumliche Planung des gesamten Baufensters zur Schaffung einer hervorragenden Aufenthaltsqualität. Eine zukünftige Erweiterbarkeit um weitere 3 Gruppen ist angedacht, jedoch nicht wesentliche Entwurfsaufgabe dieser Auslobung. Eine sinnvolle Ausnutzung des gesamten Grundstücks ist darzustellen.

Konzept:

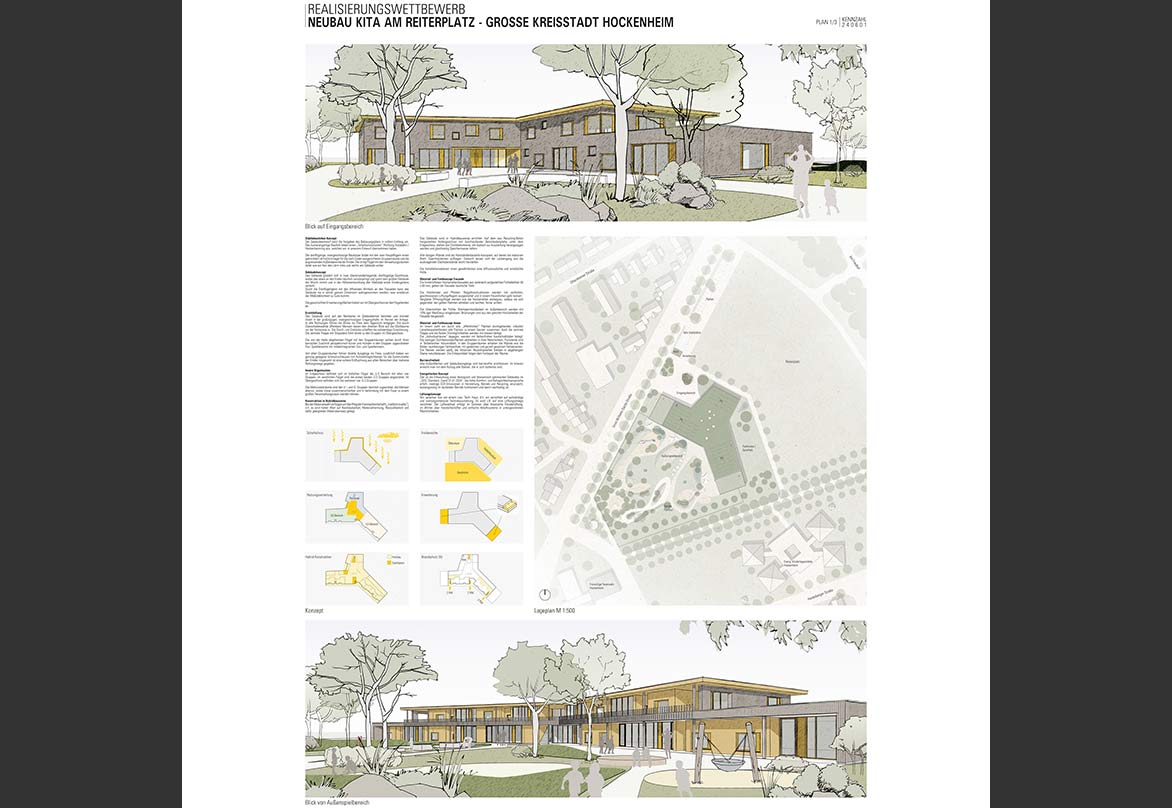

Städtebauliches Konzept

Der Gebäudeentwurf setzt die Vorgaben des Bebauungsplans in vollem Umfang um. Das bumerangartige Baufeld bildet einen „Schallschutzrücken“ Richtung Autobahn / Hockenheimring aus, welchen wir in unserem Entwurf übernommen haben.

Der dreiflügelige, zweigeschossige Baukörper bildet mit den zwei Hauptflügeln einen geknickten Lärmschutzriegel für die nach Süden ausgerichteten Gruppenräume und die angrenzenden Außenbereiche der Kinder. Der dritte Flügel mit den Verwaltungsräumen leitet wie ein Keil den Lärm links und rechts am Gebäude vorbei.

Gebäudekonzept

Das Gebäude gliedert sich in zwei übereinanderliegende, dreiflügelige Geschosse, wobei das obere an den Enden deutlich zurückspringt und somit dem großen Gebäude die Wucht nimmt und in der Höhenentwicklung den Maßstab eines Kindergartens verleiht.

Durch die Dreiflügeligkeit mit den öffnenden Winkeln an den Fassaden kann das Gebäude nie in seiner ganzen Dimension wahrgenommen werden, was wiederum der Maßstäblichkeit zu Gute kommt.

Die gewünschten Erweiterungsflächen bieten wir im Obergeschoss an den Flügelenden an.

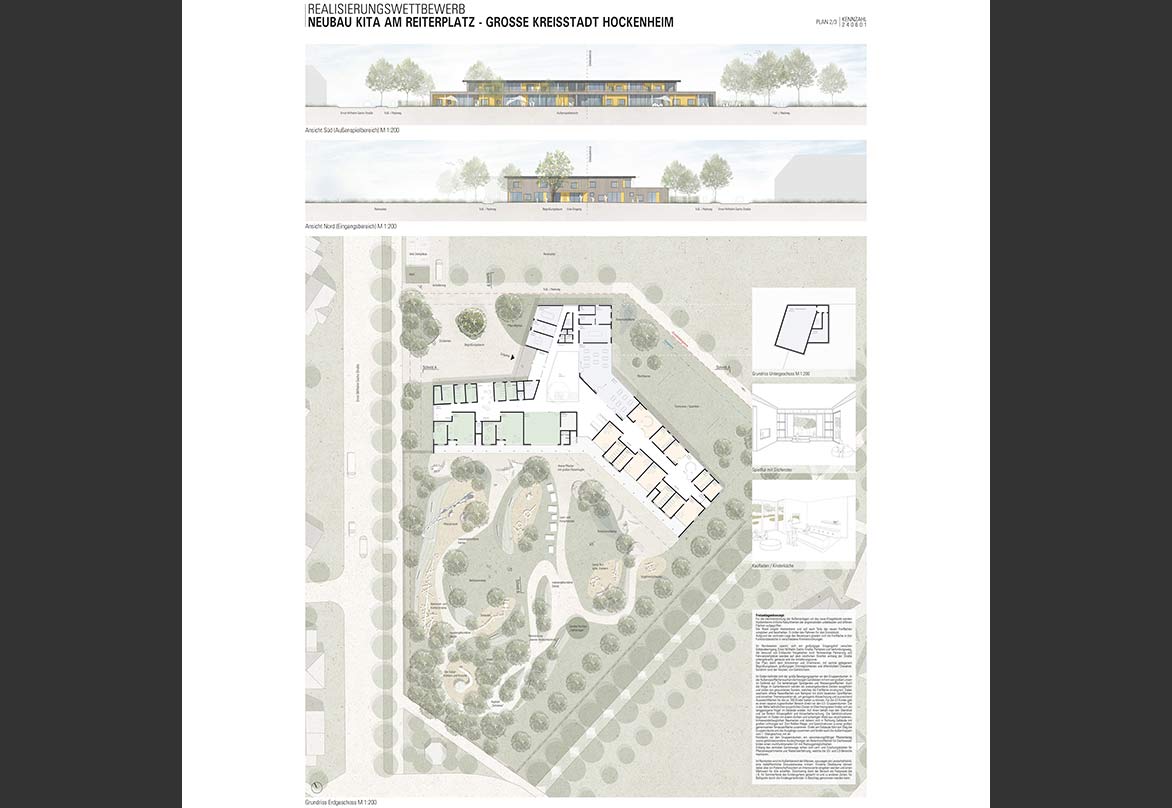

Erschließung

Das Gebäude wird auf der Nordseite im Gebäudeknick betreten und mündet direkt in der großzügigen, zweigeschossigen Eingangshalle im Herzen der Anlage. In alle Richtungen führen die Blicke ins Freie dem Tageslicht entgegen. Die durch Glasschiebewände öffenbare Mensen lassen den direkten Blick auf die Obstbäume vor der Festwiese zu. Die Durch- und Einblicke schaffen die notwendige Orientierung. Die zentrale Treppe mit Sitzpodest führt direkt zu den Gruppen im Obergeschoss.

Die von der Halle abgehenden Flügel mit den Gruppenräumen wirken durch ihren konischen Zuschnitt perspektivisch kürzer und münden in den Gruppen zugeordneten Flur- Spielbereiche mit möbelintegrierten Sitz- und Spielfenstern.

Von allen Gruppenräumen führen direkte Ausgänge ins Freie, zusätzlich bieten wir günstig gelegene Schmutzschleusen mit Aufstellmöglichkeiten für die Gummistiefel der Kinder. Insgesamt ist eine sichere Entfluchtung aus allen Bereichen über mehrere Rettungswege gegeben.

Innere Organisation

Im Erdgeschoss befindet sich im östlichen Flügel der U-3 Bereich mit allen vier Gruppen, im westlichen Flügel sind die ersten beiden Ü-3 Gruppen angeordnet. Im Obergeschoss befinden sich die weiteren vier Ü-3 Gruppen.

Die Mehrzweckräume sind den U– und Ü-Gruppen räumlich zugeordnet, die Mensen ebenso, wobei diese zusammenschaltbar und in Verbindung mit dem Foyer zu einem großen Veranstaltungsraum werden können.

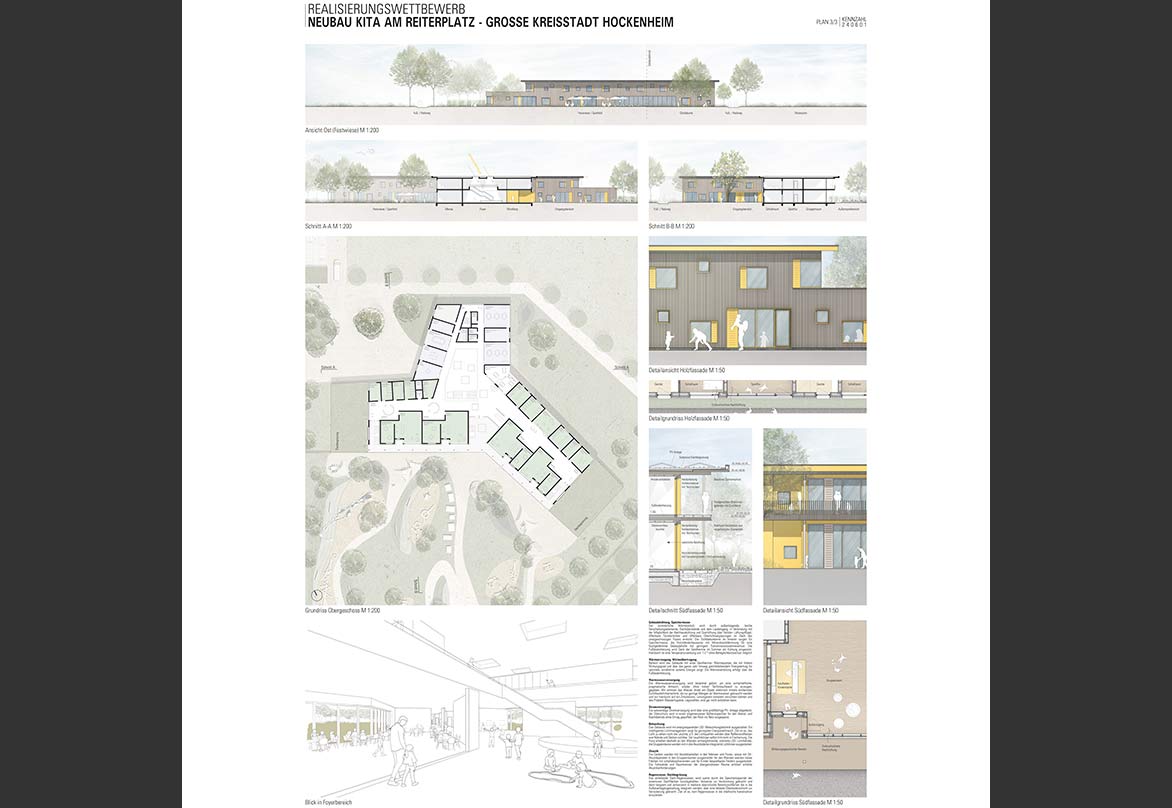

Konstruktion in Hybridbauweise

Bei der Materialwahl verfolgen wir den Weg der Kreislaufwirtschaft („cradle to cradle“), d.h. es wird hohen Wert auf Rückbaubarkeit, Materialtrennung, Recycelbarkeit und dafür geeigneten Materialeinsatz gelegt.

Das Gebäude wird in Hybridbauweise errichtet. Auf dem aus Recycling-Beton hergestellten Kellergeschoss mit durchlaufender Betonbodenplatte unter dem Erdgeschoss, stehen drei Sichtbetonkerne, die statisch zur Aussteifung herangezogen werden und gleichzeitig Speichermasse liefern.

Alle übrigen Wände sind als Holzständerbauteile konzipiert, auf denen die massiven Brett-Sperrholzdecken aufliegen. Dadurch lassen sich der Laubengang und die auskragenden Dachüberstände leicht herstellen.

Die Installationsebenen innen gewährleisten eine diffusionsdichte und winddichte Hülle.

Fassaden, Material- und Farbkonzept

Die hinterlüfteten Holzlamellenfassaden aus senkrecht aufgestellten Fichtebohlen 40 x 80 mm, geben der Fassade räumliche Tiefe.

Die Holzfenster und Pfosten-Riegelkonstruktionen werden mit seitlichen, geschlossenen Lüftungsflügeln ausgestattet und in einem freundlichen gelb lackiert.

Verglaste Öffnungsflügel werden wie die Holzlamellen aschegrau, sodass sie sich gegenüber den gelben Rahmen abheben und leichter, feiner wirken.

Die Untersichten der Fichte-Brettsperrholzdecken im Außenbereich werden mit 10 %iger Weißlasur eingelassen. Brüstungen sind aus den gleichen Holzlamellen der Fassade hergestellt.

Material- und Farbkonzept innen

Im Innern zieht ein durch alle „öffentlichen“ Flächen durchgehender, robuster Lamellenparkettboden alle Flächen zu einem Ganzen zusammen. Auch die zentrale Treppe und die festen Sitzmöglichkeiten werden mit diesem belegt.

Die „Individualräume“ dagegen, werden mit farbenfrohen Kautschukböden belegt. Die wenigen Sichtbetonoberflächen verbleiben in ihrer Natürlichkeit. Flurwände sind in Teilbereichen holzvertäfelt, in den Gruppenräumen erhalten die Wände wie die Böden raumbezogen Farbwechsel, mit gedeckten und gezielt gesetzten Farbakzenten. Die Decken werden weiß, die hölzernen Akustiklamellen bleiben in abgehängter Ebene naturbelassen. Die Einbaumöbel folgen dem Farbspiel der Räume.

Barrierefreiheit

Alle Außenflächen und Gebäudeeingänge sind barrierefrei erschlossen. Im Inneren erreicht man mit dem Aufzug alle Ebenen, die in sich stufenlos sind.

Energetisches Konzept

Ziel ist die Entwicklung eines ökologisch und ökonomisch optimierten Gebäudes im „GEG- Standard, Stand 01.01.2024“, das hohe Komfort- und Behaglichkeitsansprüche erfüllt, niedrige CO2-Emissionen in Herstellung, Betrieb und Recycling verursacht, kostengünstig im laufenden Betrieb funktioniert und damit nachhaltig ist.

Lüftungskonzept

Wir sprechen hier von einem Low- Tech- Haus, d.h. wir verzichten auf aufwändige und wartungsintensive Technikausstattung. So wird z.B. auf eine Lüftungsanlage verzichtet. Der Luftwechsel erfolgt im Sommer über klassische Fensterlüftung, im Winter über Fensterfalzlüfter und einfache Abluftsysteme in untergeordneten Räumlichkeiten.

Gebäudekühlung, Speichermasse

Der sommerliche Wärmeschutz wird durch außenliegende, textile Verschattungselemente, Dachüberstände und dem Laubengang, in Verbindung mit der Möglichkeit der Nachtauskühlung und Querlüftung über Fenster- Lüftungsflügel, öffenbare Türoberlichter und öffenbare Oberlichtverglasungen im Dach des zweigeschossigen Foyers erreicht.

Die Sichtbetonkerne im Inneren sorgen für Speichermasse, die Holzständerbauweise mit Mineralwolldämmung für eine hochgedämmte Gebäudehülle mit geringem Transmissionswärmeverlust.

Die Fußbodenheizung wird Dank der Geothermie im Sommer als Kühlung eingesetzt. Hierdurch ist eine Temperartursenkung von 1-2 ° ohne Behaglichkeitsverlust / Oberflächenkälte möglich.

Wärmeerzeugung, Wärmeübertragung

Beheizt wird das Gebäude mit einer Geothermie- Wärmepumpe, die mit hohem Wirkungsgrad und über das ganze Jahr hinweg gleichbleibendem Energieertrag für optimale, annähernd autarke Energie sorgt. Die Wärmeverteilung erfolgt über die Fußbodenheizung.

Warmwasserversorgung

Die Warmwasserversorgung wird dezentral gelöst, um eine wirtschaftliche, pragmatische Antwort, wieder ohne hohen Technikaufwand zu erzeugen, gegeben. Wir erhitzen das Wasser direkt am Objekt elektrisch mittels einfachster Durchlauferhitzertechnik, da nur geringe Mengen an Warmwasser gebraucht werden und wir hierdurch auf ein Zirkulations- Leitungsnetz komplett verzichten können und das Problem Wasserhygiene, Legionellen, erst gar nicht entstehen kann.

Stromversorgung

Die notwendige Stromversorgung wird über eine großflächige PV- Anlage abgedeckt, der Überschuss wird in einen angemessenen Batteriespeicher für den Abend- und Nachtbetrieb ohne Ertrag gepuffert, der Rest ins Netz eingespeist.

Beleuchtung

Das Gebäude wird mit energiesparender LED- Beleuchtungstechnik ausgestattet. Ein intelligentes Lichtmanagement sorgt für geringsten Energieverbrauch. Ziel ist es, das Licht zu sehen nicht die Leuchte, d.h. die Lichtquellen werden über Reflexionsflächen wie Wände und Decken sichtbar. Der Leuchtkörper selbst tritt nicht in Erscheinung. Die Flure erhalten deshalb an den Wänden entlangführende, indirekte LED- Lichtbänder, die Gruppenräume werden mit in die Akustikdecke integrierte Lichtlinien ausgestattet.

Akustik

Die Decken werden mit Akustiklamellen in den Mensen und Fluren, sowie mit GK- Akustikpanelen in den Gruppenräumen ausgestattet. An den Wänden werden lokale Flächen mit schallabsorbierenden und für Kinder bespielbaren Feldern ausgestattet. Die Faltwände und Raumtrenner der übergeordneten Räume erfüllen erhöhte Akustikanforderungen.

Regenwasser, Dachbegrünung

Das anfallende Dach-Regenwasser, wird zuerst durch die Speicherkapazität der extensiven, damit annähernd wartungsfreien Dachbegrünung auf der Dachfläche zurückgehalten, teilweise zur Verdunstung gebracht und dann langsam und zeitversetzt in mehrere oberirdische Retentionsflächen die in die Außenanlagengestaltung integriert werden, über eine belebte Oberbodenschicht zur Versickerung gebracht. Der sandige Hockenheimer Boden ist dafür bestens geeignet. Ziel ist es, kein Regenwasser in die städtische Kanalisation einzuleiten.

Die Verwendung von Grauwasser für z.B. Toilettenspülung sehen wir als unwirtschaftlich an, sowie auf Dauer hygienisch kritisch, deshalb empfehlen wir dies nicht.

Freianlagenkonzept

Für die Identitätsbildung der Außenanlagen um das neue Kitagebäude werden Hockenheims örtliche Naturthemen der angrenzenden unbebauten und offenen Flächen aufgegriffen.

Der Wald umgibt Hockenheim und soll auch Teile der neuen Freiflächen umspülen und beschatten. Er bildet den Rahmen für das Grundstück.

Aufgrund der zentralen Lage des Baukörpers gliedert sich die Freifläche in drei Funktionsbereiche in verschiedene Himmelsrichtungen.

Im Nordwesten spannt sich ein großzügiger Eingangshof zwischen Gebäudeeingang, Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße, Parkplatz und Verbindungsweg, der bewusst von Einbauten freigehalten wird. Notwendige Parkierung und Fahrradstellplätze werden auf dem nördlichen Streifen entlang der Straße untergebracht, genauso wie die Anlieferungszone.

Der Platz dient dem Ankommen und Orientieren, mit zentral gelegenem Begrüßungsbaum, großzügigen Sitzmöglichkeiten und öffentlichem Charakter. Gerahmt wird der Vorplatz von Gehölzinseln.

Im Süden befindet sich der große Bewegungsgarten vor den Gruppenräumen. In der Außenspielfläche tauchen die hiesigen Sandböden in Form von großen Linsen im Gelände auf. Sie beherbergen Spielgeräte und Wasserspielflächen. Auch die Wege im Gartenbereich werden als wassergebundene Decken ausgeführt und bilden ein gewundenes System, welches die Freifläche strukturiert. Dabei wechseln offene Rasenflächen zum Ballspiel mit dicht besetzten Spielflächen und einzelnen Themenpunkten ab, um genügend Abwechslung und ausreichend Ausweichflächen für die ca. 200 Kinder bieten zu können. Für die U3 Kinder gibt es einen separat zugeordneten Bereich direkt vor den U3- Gruppenräumen.

Die in der Nähe befindlichen eiszeitlichen Dünen im Oberrheingraben finden sich als langgezogene Hügel im Gelände wieder. Auf ihnen behält man den Überblick und sie fördern Körpergefühl und Körperbeherrschung.

Die Gehölzstrukturen beginnen im Süden mit einem dichten und schattigen Wald aus verschiedenen, klimawandeltauglichen Baumarten und lockern sich in Richtung Gebäude mit großen Lichtungen auf. Dort fließen Wege- und Spielstrukturen zu einer großen gemeinsamen Terrassenfläche zusammen. Direkt am Gebäude führt ein Steg die Gruppenräume und die Ausgänge zusammen und bindet auch die Außentreppen vom 1. Obergeschoss mit an.

Holzdecks vor den Gruppenräumen, ein versickerungsfähiger Pflasterbelag sowie gehölzbestandene Ausbuchtungen als Retentionsflächen für Dachwasser bilden einen multifunktionalen Ort mit Rückzugsmöglichkeiten.

Entlang des zentralen Gartenwegs reihen sich Lern- und Foschungskästen für Pflanzenexpertimente und Materialerfahrung, welche die Ü3- und U3-Bereiche markieren.

Im Nordosten wird im Außenbereich der Mensen, sozusagen als Landschaftsbild, eine halböffentliche Streuobstwiese initiiert. Einzelne Obstbäume können dabei über ein Patenschaftssystem an Interessierte vergeben werden und einen Mehrwert für Alle schaffen. Gleichzeitig dient der Bereich als Festwiese die z.B. für Sommerfeste des Kindergartens gedacht ist und zu anderen Zeiten, für Ballspiele durch die Kindergartenkinder in Beschlag genommen werden kann.